Olahraga unik yang populer di lingkungan Keraton Yogyakarta ini merupakan olahraga yang terinspirasi dari tradisi Kesultanan Mataram di abad ke-16 sebelum terbentuknya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwana I (1755 – 1792). Mulanya olahraga ini hanya boleh dimainkan anggota keluarga kerajaan dan Abdi Dalem Keraton. Lambat laun masyarakat umum di luar lingkungan Keraton juga dapat memainkannya.

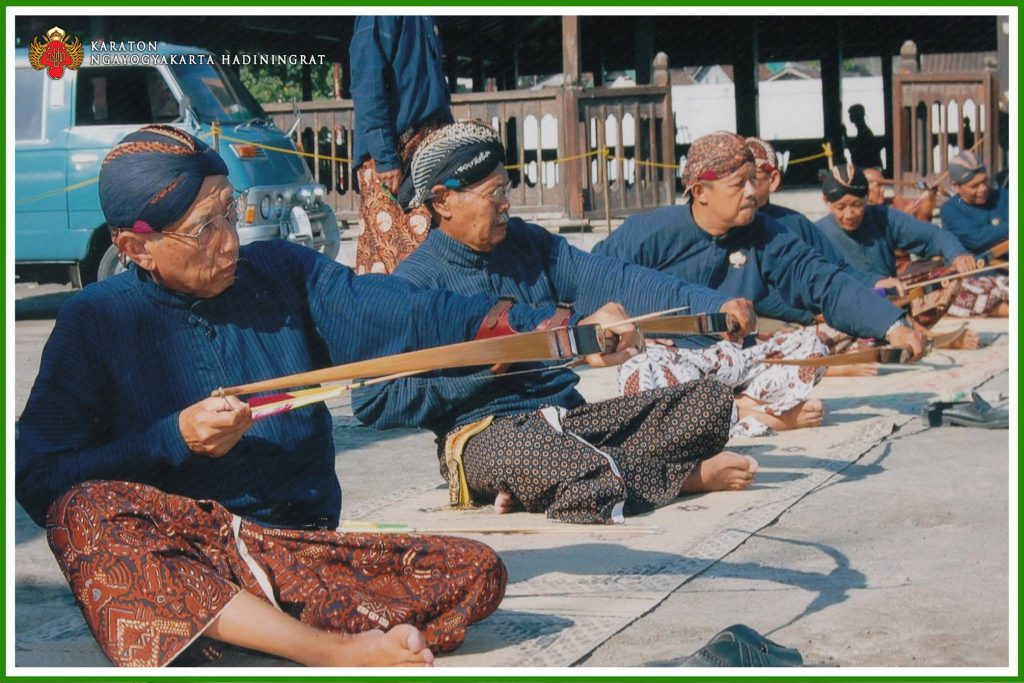

Olahraga panahan yang memiliki nilai filosofis mendalam ini berbeda dengan olahraga panahan pada umumnya, di mana gerakan memanah dilakukan dengan duduk bersila, bukan berdiri. Arti kata “jemparing” dalam bahasa Jawa Krama Inggil memang berarti panah atau manah, namun dalam bahasa Jawa, kata manah juga memiliki arti lain, yaitu hati. Sehingga filosofi memanah dalam olahraga Jemparingan adalah membentangkan busur dengan konsentrasi pikiran dan hati yang ditujukan pada sasaran yang dibidik. Posisi busur pun mendatar di hadapan perut sehingga bidikan panah didasarkan pada perasaan pemanah.

Peralatan olahraga jemparingan ini terdiri dari busur (gandewa) dan anak panah (jemparing) yang tingginya disesuaikan dengan tinggian badan dan lebar rentang tangan pemanah. Gandewa terdiri dari pegangan busur yang disebut cengkolak, bilah di sisi kanan dan kiri cengkolak yang disebut lar, dan tali busur yang dikaitkan ke ujung lar yang disebut kendheng. Sedangkan batang jemparing disebut dengan deder, mata panah dengan bedor, bulu pangkal panah disebut wulu dan pangkal anak panah yang disebut nyenyep.

Target sasaran yang dibidik bukankah lingkaran melainkan silinder kecil yang disebut wong-wongan atau bandulan sepanjang 30 cm dengan diameter 3 cm. Wong-wongan memiliki tiga warna, seperti ilustrasi orang yang sedang berdiri. Warna merah memiliki nilai tiga, warna kuning memiliki nilai dua, dan warna putih memiliki nilai satu. Sekitar 5 cm bagian atas wong-wongan disebut molo atau sirah (kepala) dan diberi warna merah. Bagian bawah dinamakan awak (badan) diberi warna putih. Pertemuan antara molo dan awak diberi warna kuning setebal 1 cm, dinamakan jangga (leher). Apabila anak panah gagal membidik target dan mengenai bola kecil yang berada di bawah wong-wongan, nilai pemanah akan dikurangi. Lonceng kecil dipasang di bagian atas sebagai penanda jika ada jemparing yang mengenai wong-wongan.

Pada saat berlangsung perlombaan jemparingan, pakaian yang dikenakan haruslah pakaian yang seperti dikenakan para Abdi Dalem. Pria memakai jarik wiron engkol, pranakan (baju lurik biru gelap), dan blangkon. Sedangkan wanita memakai jarik nyamping wiru, janggan cemeng warna hitam dan rambut bersanggul tekuk tanpa aksesoris. Warna biru dan hitam pada busana-busana ini melambangkan ketegasan, kesederhanaan, dan kedalaman.

Kini sebagian pecinta jemparingan tidak lagi membidik dengan posisi gendewa horizontal di depan perut, melainkan berada dalam posisi vertikal agak miring sehingga pemanah dapat membidik dengan mata. Teknik jemparingan seperti ini mempengaruhi bentuk gendewa yang baru, yaitu dengan lekukan cengkolak sebagai tempat menaruh jemparing, bagian yang tidak fungsional jika gendewa dalam posisi horizontal. Wong-wongan pun memiliki beberapa varian. Ada yang hanya terdiri dari molo dan awak, ada juga yang menambah bokong, yaitu bagian hitam sepanjang 1 cm di pangkal wong-wongan.

Olahraga jemparingan terus dilestarikan oleh masyarakat Yogyakarta dan mulai diminati kaum muda dan orang dari luar Jawa. Saat ini jemparingan masih rutin dilaksanakan di lingkungan Keraton Yogyakarta. Kegiatan ini diselengarakan setiap hari Selasa sore di Plataran Kamandungan Kidul, yang terletak di sebelah utara Alun-Alun Selatan. Selain itu, kegiatan jemparingan juga diberdayaan oleh komunitas Jemparingan Jemuah Sonten (JJS) di Hotel Royal Ambarrukmo yang sudah berlangsung sejak 2011.

Jangan lupa subscribe channel!